▲ 사진=도서출판 문학공원

▲ 사진=도서출판 문학공원

도서출판 문학공원이 간호장교로 재직하다가 전역 후 오랫동안 초등학교 보건교사로 근무해온 심순영 시인이 첫 시집 ‘새들의 취침법’을 펴냈다.

심순영 시인을 아는 사람은 우선 그의 따스한 마음씨에 감동하게 된다. 인간다움이란 말, 인간성 좋다는 말은 심순영 시인과 같은 사람을 만날 때 쓰라고 생긴 말이 아닌가 생각된다. 그녀는 평생 봉사로 살아왔다. 젊었을 때는 간호장교로 국가에 봉사했고, 지금은 초등학교에서 방과후 돌봄교사로 봉사하고 있다.

심순영 시인은 자서를 통해 “시를 써보고 싶다는 무모한 열정 하나밖에 없다. 어떤 체계적인 교육도 받은 적은 없지만, 시는 신이 한 개인에게 은밀히 부여하는 영감의 선물이라고 믿기에 그 한 가닥 빛을 따라가 보려고 무작정 나섰다. 적어놓은 시들을 매만지다 보니 눈물과 바람에게 말을 걸고 있었다는 생각이 든다”며 “우리의 가슴을 울컥하게 하는 이야기들을 따라가며 시어로 말을 걸어보는 과정에서 존재의 순간순간을 만나는 일이야말로 진솔함의 알갱이를 건지는 일이라고 믿고 있다. 눈물과 함께하는 그 이야기를 소홀히 하지 않는 시인의 길을 가보려고 다짐한다”고 책을 펴낸 심정을 피력했다.

김순진 문학평론가는 작품 해설을 통해 “심순영 시인의 시적 토양은 비옥했고, 그의 영토는 부흥했다. 그는 그분께서 정해주신 결대로 살고 있었으며, 그의 주변 사람들이 그와 같이 사마리아 사람들처럼 착하게 살고 있다. 그의 시 역시 엄청난 성장을 보여주고 있다. 처음 나를 만났을 때 그의 시가 묘목이었다면 이제 심순영 시인의 시는 한옥을 지을만한 기둥으로 성장했다”며 “그러나 그는 벌목하지 않는다. 시라는 숲은 사람만을 위하여 존재하는 숲이 아니기 때문이다. 사람의 수고와 정 나눔을 칭찬하고 고마워하는 사람은 많다. 자연의 수고에 대하여 감사할 수 있는 사람은 오직 시인뿐이다. 심순영 시인은 다양한 공감각적 이동을 통해 자연의 입이 되고 발이 되며 날개를 달아준다”고 평가했다.

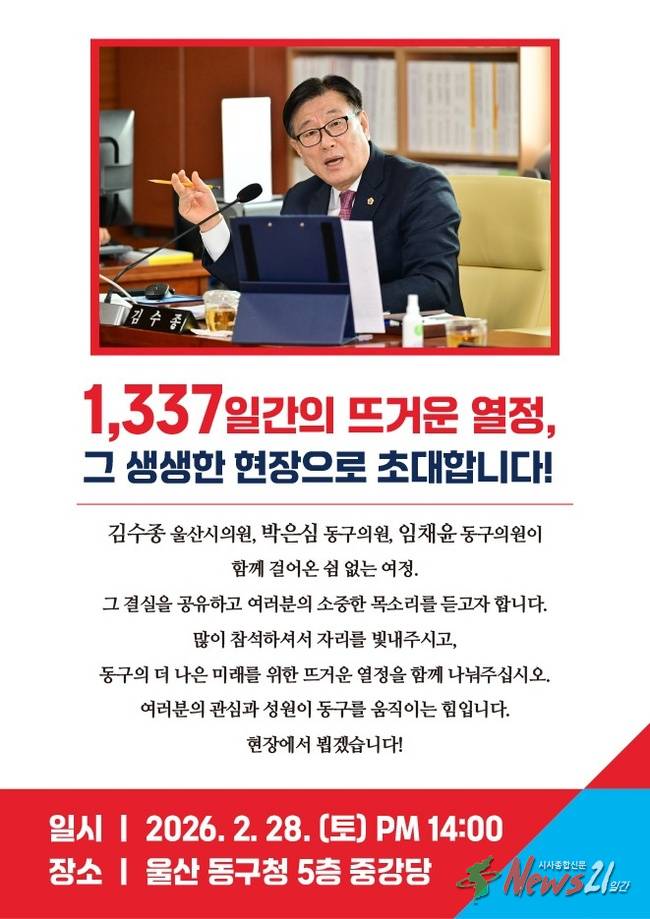

1,337일 의정활동 성과 공유…김수종 시의원 박은심,임채윤동구의원 주민 소통 간담회 개최

[뉴스21일간=임정훈]김수종 울산시의원과 박은심, 임채운 동구의원이 주민들과 의정활동 성과를 공유하고 지역 발전 방향을 논의하는 소통의 장을 마련한다.세 의원은 오는 28일 오후 2시 울산 동구청 5층 중강당에서 ‘1,337일간의 의정활동 성과 공유 간담회’를 개최한다고 밝혔다.이번 간담회는 지난 의정활동 기간 동안 추진해 온 주요 정...

1,337일 의정활동 성과 공유…김수종 시의원 박은심,임채윤동구의원 주민 소통 간담회 개최

[뉴스21일간=임정훈]김수종 울산시의원과 박은심, 임채운 동구의원이 주민들과 의정활동 성과를 공유하고 지역 발전 방향을 논의하는 소통의 장을 마련한다.세 의원은 오는 28일 오후 2시 울산 동구청 5층 중강당에서 ‘1,337일간의 의정활동 성과 공유 간담회’를 개최한다고 밝혔다.이번 간담회는 지난 의정활동 기간 동안 추진해 온 주요 정...

의정부 사패산터널서 발견된 금팔찌, 원주인 확인

의정부 사패산터널서 발견된 금팔찌, 원주인 확인

김종섭 울산시의회 부의장님과의 인터뷰

김종섭 울산시의회 부의장님과의 인터뷰

목록으로

목록으로

▲ 사진=도서출판 문학공원

▲ 사진=도서출판 문학공원

러시아 핵전력 강화 방침…우크라이나 “전면 확산 우려”

러시아 핵전력 강화 방침…우크라이나 “전면 확산 우려”

북한 김주애 공개 활동 확대…후계 구도 해석 분분

북한 김주애 공개 활동 확대…후계 구도 해석 분분

북한 평안북도, 연휴 기간 일부 소비활동 활기

북한 평안북도, 연휴 기간 일부 소비활동 활기

북한 양강도, 당대회 맞아 간부 교육·사상 점검 강화

북한 양강도, 당대회 맞아 간부 교육·사상 점검 강화

우크라이나 송유관 운용 중단에 슬로바키아, 전력 공급 차단 경고

우크라이나 송유관 운용 중단에 슬로바키아, 전력 공급 차단 경고