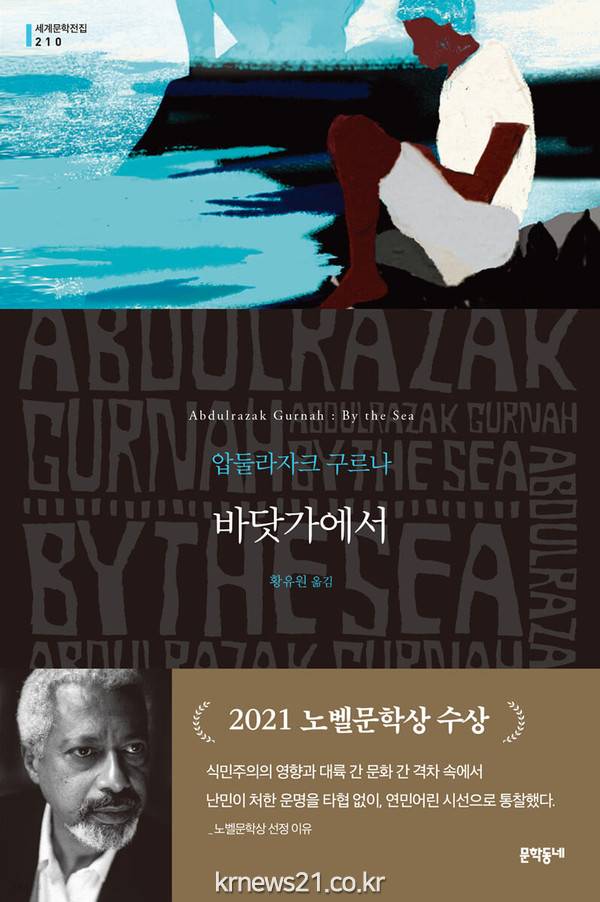

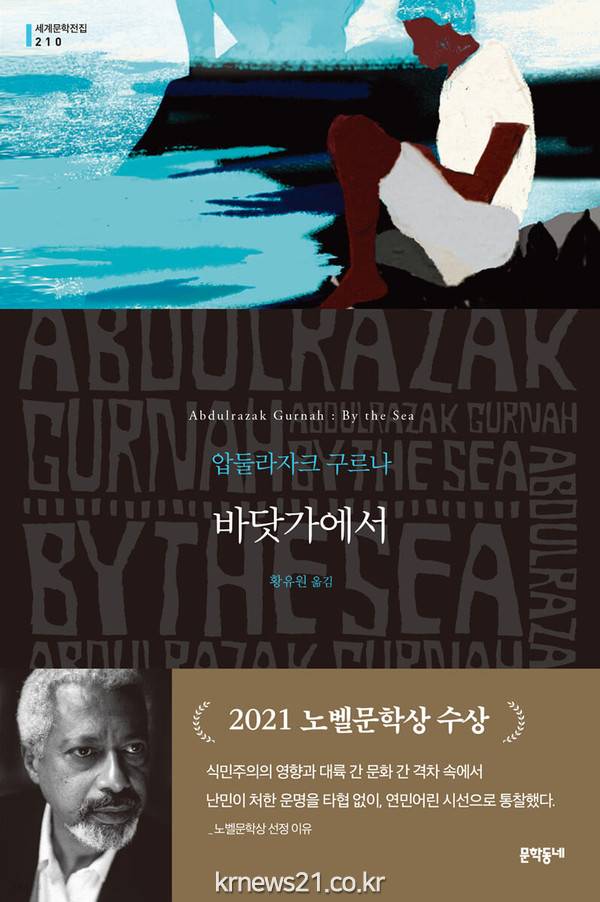

▲ 사진=예스24

▲ 사진=예스24

탄자니아 작가 압둘라자크 구르나(73)가 18일 한국 기자들과 온라인으로 만나 환대의 의무를 강조했다.

2021년 노벨문학상 수상자로 호명된 그는 1964년 잔지바르 혁명 당시 영국으로 망명한 뒤 소설을 쓰기 시작해 평생을 난민, 디아스포라, 탈식민주의에 관한 소설을 써왔다.

구르나는 이날 자신의 문학세계를 '환대'로 압축하면서 "문학은 인간을 보다 인간답게 만들어준다"고 말했다.

노벨상 발표 7개월 만인 최근 한국 서점가에 출간된 구르나 대표작 '바닷가에서'는 이방인의 정체성을 중심에 두면서 '인간의 자리'를 묻는 소설이다.

아프리카 시민이 처한 삶의 냉엄함은 구르나의 큰 문학적 주제로 평가 받는다.

역사에 내던져진 작은 인간이 겪는 정체성의 혼란이 구르나 문학의 줄기다.

'바닷가에서'와 함께 출간된 '낙원'과 '그후의 삶'도 디아스포라의 운명에 문학적 렌즈를 들이댄다.

주인공들은 역사의 떠밀려 어딘가로부터 이탈해 버렸고, 다시 돌아갈 길 없는 무한한 여정에서 중심 잃은 이방인이 된다.

이는 구르나가 탄자니아 출신이면서 동시에 잔지바르섬에서 나고 자랐다는 이중적 태생에 근거하는데, 잔지바르는 자신들과 연합국을 이루는 또 다른 공화국 탕가니카(Tanganyika)로부터 억압 받은 역사가 깊다.

탕가니카는 영국 식민지였지만 동시에 이슬람국 잔지바르의 억압자였으므로, 구르나에게 조국 탄자니아는 복잡계 그 자체다.

울산시 미래 항공이동수단(모빌리티) 산업 전략 구체화

[뉴스21일간=김태인 ] 울산시는 2월 24일 오후 4시 시청 본관 4층 국제회의실에서 ‘도심항공이동수단(모빌리티) 연합지구(클러스터) 구축 연구용역 최종보고회’를 개최한다고 밝혔다. 울산은 국토교통부가 추진하는 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 국가 연구개발(R&D) 사업’ 통합실증지로 선정돼 준도심 실증 기반을 확보한 바 있다. 이번 ...

울산시 미래 항공이동수단(모빌리티) 산업 전략 구체화

[뉴스21일간=김태인 ] 울산시는 2월 24일 오후 4시 시청 본관 4층 국제회의실에서 ‘도심항공이동수단(모빌리티) 연합지구(클러스터) 구축 연구용역 최종보고회’를 개최한다고 밝혔다. 울산은 국토교통부가 추진하는 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 국가 연구개발(R&D) 사업’ 통합실증지로 선정돼 준도심 실증 기반을 확보한 바 있다. 이번 ...

베로나서 패럴림픽 개막…장애인 선수들 겨울 스포츠 열전 시작

베로나서 패럴림픽 개막…장애인 선수들 겨울 스포츠 열전 시작

김종섭 울산시의회 부의장님과의 인터뷰

김종섭 울산시의회 부의장님과의 인터뷰

목록으로

목록으로

▲ 사진=예스24

▲ 사진=예스24

러시아 핵전력 강화 방침…우크라이나 “전면 확산 우려”

러시아 핵전력 강화 방침…우크라이나 “전면 확산 우려”

북한 김주애 공개 활동 확대…후계 구도 해석 분분

북한 김주애 공개 활동 확대…후계 구도 해석 분분

북한 평안북도, 연휴 기간 일부 소비활동 활기

북한 평안북도, 연휴 기간 일부 소비활동 활기

북한 양강도, 당대회 맞아 간부 교육·사상 점검 강화

북한 양강도, 당대회 맞아 간부 교육·사상 점검 강화

우크라이나 송유관 운용 중단에 슬로바키아, 전력 공급 차단 경고

우크라이나 송유관 운용 중단에 슬로바키아, 전력 공급 차단 경고